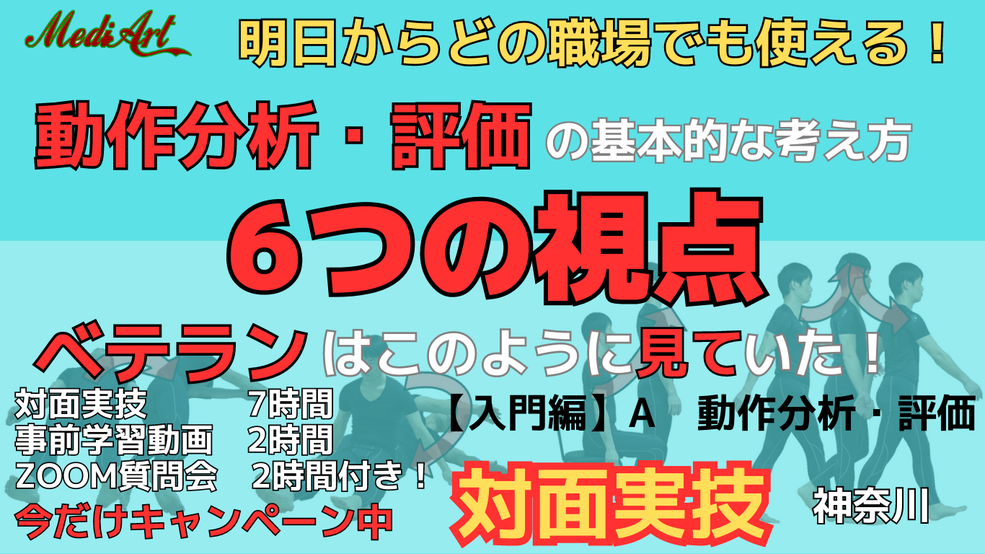

【入門編A】動作分析・評価 6つの視点

この講義はハイブリッド型フォロー付き講習会です。

詳細は以下をクリック

【大まかな内容】

【入門編】A 動作分析・評価

①ベテランが臨床で行っている動作分析をする時の考え方【6つの視点】

②基本動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり)の特徴【基本動作のメカニズム】

③明日の臨床で使える評価・治療の具体的な方法【具体的な評価・治療方法】

④治療(訓練)の段階付けの考え方【段階付けのスクリーニング評価】

(ちょうど良いレベル(段階)の治療(訓練)を決める方法)

【臨床でこんな悩みや困り事はありませんか?】

・動作分析や評価に苦手意識がある

・どのように動作分析・評価をしたら良いのかコツが分からない

・動作分析で、何に注目して見たら良いのか、よく分からない

・新人で、動作分析がとにかく分からない

・基本動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり)の特徴やメカニズムが、よく分からない

・患者さんへ次に行う訓練の段階付けの考え方が分からない

・ちょうど良いレベル(段階)の治療(訓練)を決める方法が分からない

・中堅で、学生や後輩指導する時、動作分析をどのように教えれば良いのか悩んでいる

・動作分析・評価の方法を、本やセミナーで学んでも、よく分からない

・他の講習会(セミナー)で学んだけど、内容が難しくて臨床で使えなくてモヤモヤしている

・基本動作の知識を学んでも、患者様の治療(訓練)に実技で応用できずに困っている

・患者さんの基本動作に対する治療・訓練の考え方が根本的によく分からない

・本や動画(YouTube)で学んでいるけど、臨床で使える方法が見つからなくて困っている

・動作分析・評価から出た問題に対して、どんな治療(訓練)をすれば良いか悩んでいる

・評価に基づいた治療(訓練)が出来なくて困っている

・評価から出た問題に対して、どんな治療(訓練)をすれば良いか悩むことがある

・自分が臨床を行うときに自信が無い

・自分の臨床の軸になるものが無い

*これらは、新人の頃の講師が困っていた事や悩み事でした。

【この講習会に参加する事で習得できること!】

・ベテランが行っている動作分析をする時の考え方【6つの視点】の知識が習得できる

・何に注目して動作分析をすれば良いのかコツが習得できる

・基本動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり)の動作分析で見るポイントが習得できる

・基本動作の特徴や、メカニズムが習得できる

・整形、中枢など疾患や職場の領域に関係なく、基本動作の評価と治療の考え方が習得できる

・年齢を問わず、人であればどんな動作でも動作分析・評価する方法が習得できる

・評価に基づいた治療の考え方が習得できる

・治療後の効果判定の再評価方法が習得できる

・ちょうど良いレベル(段階)の治療(訓練)を決める方法が習得できる

・患者様の訓練で、難しすぎず簡単すぎず丁度良いレベルの訓練の段階付けの考え方が習得できる

・治療(訓練)の段階付けの考え方が習得できる

・オンラインでも、実技を通して体験しながら評価と治療を学ぶ事ができる

・明日からの臨床で役に立つ評価方法の視点を実技体験しながら具体的に習得できる。

・講師からじっくりと実技を通して評価と治療(訓練の一例)が学び習得できる。

*対面実技に参加者される方は、必ず参加者全員が講師の実技を受けることができます

*対面実技に参加されない方でも、動画で実技体験をしながら学ぶ事が出来ます

【詳細内容】

【入門編】A 動作分析・評価

特にお伝えしたい内容は6つあります!

①ベテランが臨床で行っている動作分析をする時の考え方【6つの視点】

②基本動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり)の特徴【基本動作のメカニズム】

③明日の臨床で使える評価・治療の具体的な方法【具体的な評価・治療方法】

④治療(訓練)の段階付けの考え方【段階付けのスクリーニング評価】

⑤学生や後輩指導に、そのまま使える考え方【学生・後輩指導】

⑥翌日の臨床からすぐに役立つ評価実技【翌日使える実技】

【詳細】

①ベテランが臨床で行っている動作分析をする時の考え方【6つの視点】

ベテランと呼ばれる人は、どういう視点で動作分析をしているのか?

それが、「6つの視点」です!

よく養成校や、実習先では、

「コマや相に分けて見るんだよ。」とか。

「各関節の運動を記述して書くんだよ。」とか。

「棒人間などの図などを書いて分析するんだよ。」とか。

学生の頃は、養成校でそのように教えられてきた方が、ほとんどなのではないでしょうか?

そして、

臨床場面で実際に、紙に書いて動作分析をやっていませんよね・・・。

では、

どのような視点で、動作分析を行っていけばよいのか?

それは、

「6つの視点」で解決出来ます!

「6つの視点」の内容は、

運動学的、バイオメカニクス的な観点の動作分析の考え方です。

実際に、こういう視点で動作分析をすれば良いんだ!と、スッキリ!してもらえると思います!

実技体験をしながら学ぶ事で、忘れない工夫をした伝え方をします!

実際に明日から実践できるように、評価と治療方法の具体例を出しながら、実技を通して分かりやすく学べます。

「6つの視点」で動作分析を行うと、

学生のレポートで書くような、関節運動などを細かく記載する必要はなくなります!

②基本動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり)の特徴【基本動作のメカニズム】

実は、人間の動きは、「6つの視点」で全て説明することが出来ます!

その為、基本動作のメカニズムも 「6つの視点」で説明することが出来るんです!

今回の入門編では、基本動作の中でも、特に「寝返り、起き上がり、立ち上がり」に重点を置いて学びます。

*もちろん歩行についても学びますが、歩行について詳しく行うと講義量が膨大になりすぎる為、基礎編やハンドリング技術編の歩行で詳しく学ぶ事が出来ます。

この、人間の動きは、「6つの視点」で全て説明できる為、

自分の体を動かして、正常動作と異常動作の違いを自分の体で体験します。

患者体験(異常動作体験)をする事で、動作が行いにくくなる実技体験をすると、

実際の臨床で患者様の動作分析をする時にイメージしやすくなることが最大の特徴です!

動画を見て学ぶだけでなく、自分の体を使う実技を行うことで、臨床で使える技術になります!

③明日の臨床で使える評価・治療の具体的な方法【具体的な評価・治療方法】

「6つの視点」の項目を一つずつ説明しながら、項目ごとに評価方法があります。

動画でも学べるように、できるだけ患者様に「触れずに評価する方法」を沢山お伝えしています。

難しいハンドリング技術を使わないでも簡単に出来る評価方法です。

その為、学生や新人でも簡単に行うことが出来ます。

対面実技では、「触れて評価する方法」を沢山お伝えしています。

講師から直接、感覚的な部分を自分の体を通して体験して下さい!

動画でも、「触れて評価する方法」を学ぶ事が出来るように、撮影などに工夫をしています。

是非チャレンジしてみて下さい。

④治療(訓練)の段階付けの考え方【段階付けのスクリーニング評価】

動作分析では、基本動作を動作分析します。

MediArt講習会では、

「ADLを構成する基本動作」や「運動発達の段階」

の項目の中の動作を分析します!

当日は、詳細に動作分析時に見るポイントを紹介します。

私自身、これらの視点を知ってから、身体機能評価や動作分析への苦手意識が若干?少なくなりました。

また、過去の受講生の口コミからも、苦手意識が少なくなったという内容の言葉を頂いています。

⑤学生や後輩指導に、そのまま使える考え方!【学生・後輩指導】

新人だけではなく、中堅の先生にもオススメです!

理由は・・・

後輩や、学生を指導する時にも非常に役に立ちます!

動作分析の考え方が曖昧なまま、

後輩や、学生を指導すると、

お互いモヤモヤして時間が過ぎていく事はありませんか?

【6つの視点】を学ぶことで、

学生でも、動作分析をしっかり出来るようになって学校に帰っていきます!

受講生からの言葉で、「学生から動作分析に対しての考えがスッキリ!しました」

という報告が続出しています!

分かりやすい講義内容なので、

講義内容をそのまま実習生や後輩に伝える事で、指導の役に立ちます!

過去には、養成校の先生も受講しており、授業に取り入れていただいております。

この「6つの視点」は、

講師自身が新人だったら、もっと早くに知りたかった内容だなと思っています。

今回は、細かい解剖学の説明などを最小限にして、動作分析に対してを焦点に当てており、内容が非常に理解しやすいようにしています。

過去の受講生からも、「一番分かりやすい講習会です!」という言葉を頂いています。

受講生の声のページを見ていただくと、受講生の感想を読むことができますので、ぜひ参考にしてみてください。

⑥翌日の臨床からすぐに役に立つ評価実技 【翌日使える実技】

自動車の運転やバイクの運転を考えると、

座学で本や動画だけを読んだり見たりして運転が上手になることは難しいですよね?

実際に運転の練習(実地)が必要です。

それと同じように、リハビリの臨床技術についても、同じことが言えます!

コロナウイルスが広まり、オンライン講習会ばかりになってしまいましたが、大切なのは実技です。

そのため対面実技では

明日からの臨床にも活かせるように、

6つの視点の座学の復習をしながら、すぐに実技の練習を行います。

翌日の臨床で、具体的にどのように評価と治療を進めていくのか、訓練の紹介も行います!

少人数制なので、必ず受講生全員が講師の実技を受ける事ができます!

【講義内容を臨床に役立てる内容の一例】

翌日の臨床からすぐに役に立つ内容として!

動作分析以外にも、ADLに繋げられる評価の仕方を紹介しています!

施設内(病棟)の移動ケアやトイレ動作時の自立度決定の際の判定基準について、悩むことはありませんか?

見守りにすればいいのか自立で大丈夫なのか、いつも決められなくて困っている方がいると思います。

非常に受講生から多い質問の一つです。

この内容は、講習会の中で、解決できます!

具体的に、評価方法が2つあり、質的な評価と、量的な評価を組み合わせる事で、判断が出来ます。

動作分析の「6つの視点」の一つに、

【重心移動】の評価項目があります。

講義では、バランスの評価で、

質的な評価:立位で質的バランスの評価を実技を通して学びます。

量的な評価:エビデンスのある検査(評価用紙)を使って学びます。

この質的な評価と、量的な評価を組み合わせることで良い事があります。

それは、

看護師、介護士の方に向けてカンファレンスなどで、

自信を持って、【自立か非自立の判定】を伝える事が出来ます。

看護・介護スタッフが足りない職場の場合など、時間をかけて見守りなどが出来ない場合が多いと思います。

自立か?介助か?という二つに一つのような判断を迫られてしまう場合などに、

療法士も、介護側も、安心して判定できる内容が無いか?と考えた評価内容です。

実際に講師自身が臨床で上手くいった内容です。

講義で詳しくお伝えしています。

量的評価の、検査用紙を使った内容では、統計学的にエビデンスのある検査結果を、カンファレンス等で伝えることができます。

つまり、療法士の勘や経験的なものでは無く、統計的なデータを根拠として示す事ができるので自信を持って伝えることができます。

さらに、

質的評価の質的バランス評価では、とっさのバランスが崩れる時の反応を評価することが出来る為、量的な評価では判断できない微妙なバランスの状態を評価できます。

質的バランス評価の良い点は、

療法士自身の訓練が、本当に効果があったのか?

判断する為の評価方法にも応用ができます。

是非、全ての方に習得していただきたい内容です。

量的評価のエビデンスのある検査用紙は、

一度でもMediArtの講習会にご受講していただくと、

ホームページから無料でダウンロードができます。

当日、学んだ内容を、翌日の臨床に活かしていただけると嬉しいです!

*【入門編】B 臨床展開・評価(6つのみる)と組み合わせて考える事で更に深く臨床を行う事ができる内容です。

*受講時に、他の講習会の内容がどのような内容なのか知ることができます!

【受講費】

15,000円

●ペア割り

2人申込み:

28,000円(1人分14,000円)

*銀行振り込み

*お申し込み後にお振り込み先をお伝え致します

*お振り込みが完了して受講の確定となります

*ペア割りをご利用の場合、別々でお申し込みをお願いします。

*動画のパスワードは、

対面実技1ヶ月前にメールにてお送り致します。

【開催日時】

202●年●月●日(●)

9時30受付

10時00分開始 終了時間は17時00分頃。

講習会終了後、ナイトセミナーを開催しています。

当日の受講者は、無料で受講が可能です!

当日の講習会内容を応用した内容や、実技練習や、講義以外の内容の質問など、たくさん行えます!

お時間の余裕のある方は是非どうぞ!

【開催場所】

神奈川県

横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅 徒歩5分

都筑公会堂 会議室

もしくは、

横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅

マンション一室

駅まで送迎があります

会場の詳細は、お申し込み時にお伝え致します。

★講習会の改善情報★

過去のアンケート結果の声を元に、本講習会より講義終了後にも講師との時間を設けております。

理由としては、

『当日の実技の復習を行う時間を作って欲しい』という声や、

『講義内容について講師へ直接質問をすることができる時間をじっくりと設けてほしい』という声や、

『自分の臨床の疑問を質問し、困っている事を共有する時間を設けてもらいたい』という声がありました。

時間を設けて行ったところ、多くの受講生より本当に良かった!という声がたくさんありましたので、このような時間を設ける運びとなりました。

お時間に余裕のある方は、是非残って学んで下さい。